この記事では、これからサックスを始める方に向けて、サックスの基本的な置き方と片付け方を説明します。

サックスを始めたけれど、扱い方が分からない、正しいお手入れの方法を知りたい、という方は、ぜひご一読ください。

関連して、楽器の持ち方・組み立て方、構え方・ストラップの調整方法についても解説している記事がありますので、そちらも併せてご覧ください。

この記事は、これからサックスを始める方に向けて、サックスの基本的な持ち方と構え方について解説します。 […]

サックスをテーブルや床へ置く

楽器を始めて間もない方は驚くかもしれませんが、サックスはテーブルや床に置くことができます。

もちろん、ギターのように専用のスタンドもあります。

一番安全に楽器を置く方法は専用スタンドを使うことです。

お持ちの場合は、スタンドに置きましょう。

しかし、「毎回スタンドの持ち運ぶのは大変!」、「楽器だけでも大きな荷物なのにスタンドまで用意できない」という方は多いと思います。

そこで、テーブルや床にどう楽器を置くのかお伝えします。

楽器を構えた状態で、側面をそれぞれ右側、左側とします。

細い管が複雑に溶接されている方が右側です。

この右側を下にしてテーブル・床に置くのが、基本的な置き方です。

「え!たくさんくっついているほうを下にしていいの!?」と不安になるかも知れませんが、これが基本的な置き方です。

逆に左側を下にして置くとどうなるかというと、キーが床に当たってしまって歪みの原因になります。写真映えがするので左側が下になっている様子を見たことがあるかもしれませんが、その置き方は一時的な置き方です。

左側を下に置いたからと言って直ちに壊れるものではありませんが、より楽器に負担のない右側を下に置くように心がけましょう。

狭いスペースに置く時

さて、楽器を置くのになかなかスペースを確保しづらいシーンもありますよね。

例えば、セッションに参加して狭いライブハウスに沢山の参加者がいる場合など。

人に往来もありますし、楽器を落としたとか、ぶつかったなんて事故にもなりかねません。

そんなスペースが限られている場合、ネックを外して置くこともできます。

この時、ネックは楽器のU字管の隙間に置いておく人もいますし、そうでなくて写真のように置いても大丈夫です。U字管の隙間がネックの形状にきれいにフィットするわけではないので、テーブルに置いておくほうが良いかも知れませんね。

古いヴィンテージ楽器の置き方

ご自身の楽器が相当に古いものの場合、上記の基本的な置き方が当てはまらないかも知れません。と言いますのも、古いサックスは最低音のキーが逆(左)側に設計されているものがあるからです。その場合、左側を下にしたほうがキーが接地面と干渉しません。ご自身の楽器の形状をよく観察して、楽器に負担のない置き方をしましょう。

テナーサックス/バリトンサックス/ソプラノサックスの場合は?

サックスの片付け方

次に楽器の片付け方を説明したいと思います。

もしかして、サックスを吹いたら吹きっぱなしにしてはいませんか?

サックスは管体に息を吹き込むので、中に水蒸気が溜まるし、楽器を持てば手油も付着します。放っておけば、錆びたり、かびたりします。

そこまで悪化しなくても、日々のよごれが蓄積して吹奏感が悪くもなりかねません。

楽器のコンデションを整えておくことは、心地よく練習したり、楽器を継続することの秘訣にもなりますから、練習したらお手入れしながら片づけましょうね。

①マウスピースにつけるキャップを外す

マウスピースには専用のキャップが付属していますが、このキャップの役割は、マウスピースとリードの保護ならびに乾燥の防止です。

日頃から楽器を吹かない間はキャップをする癖をつけておくと良いでしょう。

②リガチャーを外す

③リードを外す

外したリードは水洗いを推奨しています。

理由は二つあります。ひとつは、口に触れていたものであるから。

二つ目は、リードが振動することで葦(リードの素材)の成分が染み出て乾燥して固まってしまい、最悪カビてしまうからです。

以上の理由から軽く水で洗うというのがベストです。

洗剤をつける必要はありません。

ごしごしを強くこする必要もありませんし、しないでください!

リードやマウスピースはとてもデリケートな部品です。やさしく扱いましょう。

洗ったリードはリードケースにしまいます。

新しいリードを開封したときの1本ずつのプラスチックケースより、5本位収納できるリードケースをおすすめします。1本ずつのケースの場合、リードが乾いていく過程で先端が波打ってしまいます。

リードは消耗品ではありますが、安価なものではありません。きちんと状態を保てるリードケースを用意すれば無用にリードをへたらせずに済みます。

④マウスピースをネックから外す

外したマウスピースは、口に咥えていたものですし、水蒸気が付着しています。リードと同様にさっと水洗いすることをおすすめします。

この時の注意点は「お湯」はNGということ。

マウスピースはエボナイトというハードラバーで作られています。お湯に触れると変色してしまいますので、水で洗うようにしましょう。

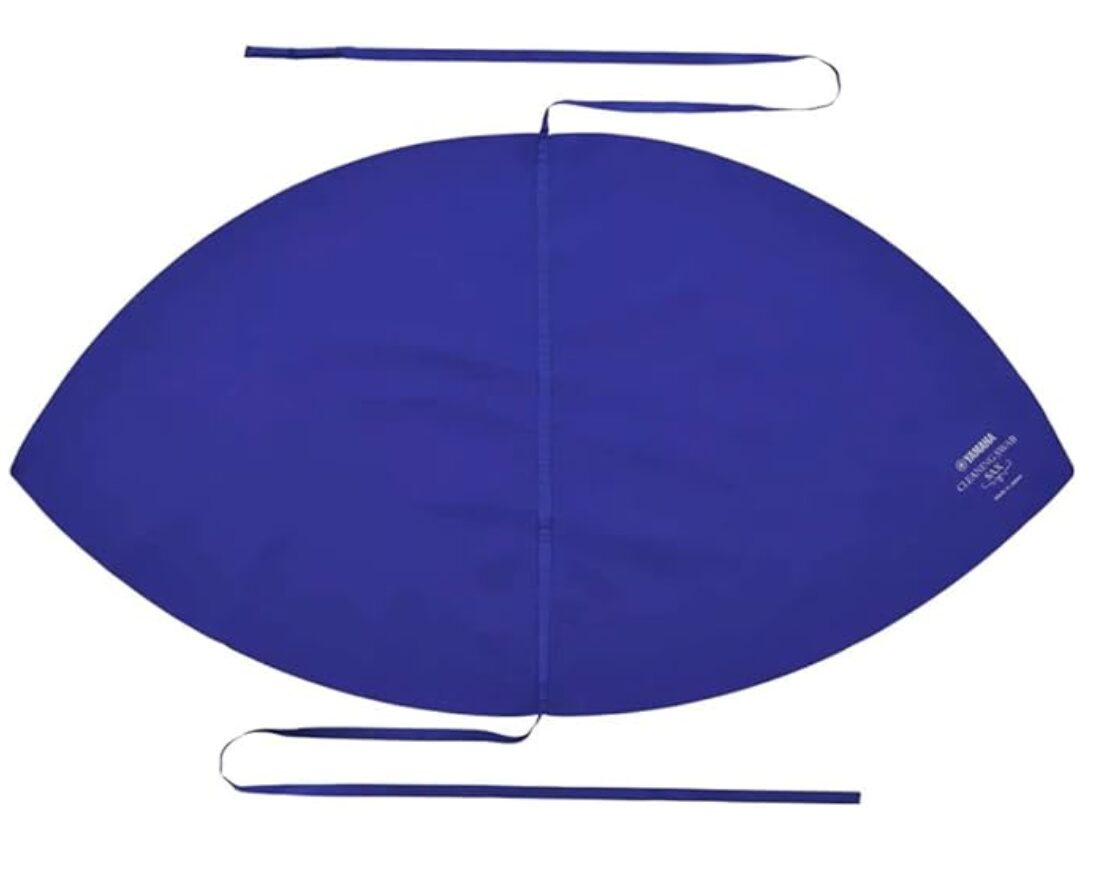

またサックスのお手入れ道具に「スワブ」という布があります。

(動画より最新のものが販売されています)

価格: 約4,000円

超吸水加工を施したマイクロファイバー素材生地を使用。 楽器にさっと入れやすく、引き戻しても引っかかりにくいデザイン。アルト・テナーサクソフォン用。

主に管体の水気を取るための道具ですが、時々マウスピースにスワブを通す方がいます。

たしかに水気は取れますが、この方法はNGです。

理由は、音が鳴るマウスピースの先端がスワブを通すことでこすれて摩耗してしまうからです。音色に影響がでますので、マウスピースにスワブを通すのはやめましょう。

マウスピースの先端さえこすらなければ問題はないので、スワブで筒状の部分のみ水分を拭き取るという方法はアリかと思います。

⑤ネックを外し、スワブを通す

ネックにも水蒸気が結露していますのでスワブで拭き取ります。

ときどき、スワブが詰まることがありますが、一旦引っ張るのをやめて抜きましょう。スワブがダマになっていたらほぐしてもう一度通しましょう。

スワブはメーカー品(YAMAHA等)を使用することをおすすめします。

⑥管体にスワブを通す

スワブの通し方です。通常、アルトサックスとテナーサックスはスワブの先の「おもり」のついた紐からベルに通します。

スワブの7割りほどを、同様にベルに押し入れて、楽器を逆さにすると初めに入れた紐がするっと出てきますので、ゆっくり引き抜きます。

この動作を2~3回繰り返し、管体の水分を吹き取りましょう。

この水分は唾そのものではなく、吹き込んだ息の水蒸気が結露してものです。汚れたものではありませんが、拭き取って楽器のコンディションを整えておきましょう。

⑦キーの水分を取り除く

次にキーのタンポと呼ばれる部分に付いている水分を取ります。

クリーニングペーパーやあぶら取り紙を使います。あぶら取り紙は100円均一で購入できる安価な物で大丈夫です。(パウダー入り商品などがありますが、シンプルなあぶら取り紙を選びましょう。)

挟みやすい大きさに折ります。キーを押しながら、開閉するタンポ部分にペーパーを何度か挟み、水分を取り除きます。

このお手入れは、掃除をしながら楽器の構造を理解する、とてもよい習慣です。一つ一つのキーを押さえながら、開閉する場所に注目しましょう。運指だけの理解よりも、楽器の構造そのものを理解することは上達の秘訣でもあります。

もっとも水分が溜まりやすいキーがあります。みなさん、どのキーだとおもいますか?

吹き口に近い上の方。結露が溜まりやすそうなU字管の付近?

答えは、キーを押さないと開かないキーです。

この手入れをしていると気づくと思いますが、サックスのキーは押すと塞がるものと、押すと開くものがあります。もっとも水分の付着が激しいのが、後者の通常は塞がっていて、キーを押すと開くキーです。

たとえば、ソ#(G#)や低いド#(C#)です。どちらのキーもテーブルキーと呼ばれる特殊な形のキーで開閉します。

初心者のうちは難しいキーは使わずに吹くと思いますが、ぜひ片付けで普段開閉しないキーを押してみてください。

⑧楽器をケースにしまう

ご自身のケースがハードケースの場合、楽器の形に沿って仕舞いましょう。

今回はソフトケースやセミハードケースのしまい方を説明します。もちろん、すべての方に参考になりますので、最後までお付き合いください。

まず、ネックを差し込む部分に黒いキャップをはめます。このキャップは差し込み口付近のキーを保護するためのものです。紛失したら買いなおすようにしましょう。

そして管体を寝かせて置きます。

ネックを専用のポーチに入れて、ベルの中にしまいます。

仕様によってはマウスピースもネックと一緒に入れられるポーチもあります。

マウスピースのしまい方ですが、使い古しのリードを装着し、リガチャーを締めてキャップにいれます。わざわざリードをつけるのには理由があります。一つ、リードのない状態でリガチャーを締めても余裕があるのでケースの中でくるくるあそんでしまうからです。二つ、そのような本来の使用状況と異なる状態で保管するとリガチャーが歪んでしまうからです。

なお、使い古しのリードの先を爪切りなどでカットしておくと、、、。

楽器をよりよい状態に保つために、さらに水分・湿気を取り除く方法があります。

乾燥材を入れることです。衣服用や靴用の乾燥材が、大きさも適しています。

この乾燥材を、自然にケースが閉まる場所に置きます。乾燥材の使用方法はメーカーの記載に従いましょう。

楽器をケースにしまったら必ずチャックを締めましょう!

まさか自分が!?と思われるかも知れませんが、チャックの締め忘れによる楽器の落下事故は年がら年中起きています。

「楽器をしまったらチャック」を必ず心がけてください。

最後にスワブやリードケースなどをケースのポケットに収納したら片付け完了です。

とくにスワブは湿っているので、帰宅後はケースから取り出し乾かしておくのがよいでしょう。管体自体もケースを開けて乾燥させてもよいですね。

また、スワブは頻繁に洗ったほうが衛生的ではありますが、吸水性が落ちるという意見もあります。清潔に保つに越したことはないので、定期的に石鹸洗いをしましょうね。

以上、今回はサックスの置き方と片付け方についてお伝えしました。

楽器を正しく扱い、お手入れをおこなうことで、楽器への愛着も一層増すことと思います。

ぜひ実践にてみてはいかがでしょうか?